Jahresbericht 2023

Will : kommen

Frauenhäuser sind immer auch Kinderschutzhäuser

Wenn man ans Frauenhaus denkt, denkt man erst einmal nur an die Frauen. Tatsächlich finden hier jährlich mehr Kinder als Frauen Schutz. 75 % der Bewohnerinnen von Frauenhäusern sind Mütter – unsere Jahresstatistiken der letzten Jahre bestätigen diese Zahlen.

Häusliche Gewalt hinterlässt nicht unbedingt blaue Flecken, aber immer Spuren auf der Seele. In unserem Arbeitsalltag hören wir zwar oft, nein, die Kinder haben nebenan gespielt, die haben nichts gehört. Aber wie passt das zusammen … wenn eine Mutter, deren Partner ihr einen Zahn ausgeschlagen hat, zum Termin ihr kleines Kind mitnehmen muss, das dann mit anhört, wie die Mutter von einem erfundenen Treppensturz erzählt. Kinder erfahren von Anfang an, dass sie nicht darüber sprechen dürfen, was zu Hause passiert.

Zwei Kinder, von denen eines hören musste, wie ein Streit der Eltern handgreiflich wurde und das andere, das über mehrere Jahre hinweg Morddrohungen, Faustschläge und Fußtritte gegen die Mutter aushalten musste, haben beide Häusliche Gewalt miterlebt.

Trotzdem wäre niemand überrascht über die Information, dass das zuletzt genannte Kind mit sehr viel größerer Wahrscheinlichkeit unter erheblichen Ängsten, Alpträumen und Konzentrationsproblemen leidet. Aber auch das im Beispiel zuerst genannte Kind kann nach dem einen Gewaltvorfall Alpträume und Ängste haben und Verhaltensauffälligkeiten zeigen. In der Forschung wird dann von Dosiseffekten gesprochen. Teilweise gibt es hierzu Befunde, teilweise können Dosiseffekte bislang nur vermutet werden, eine Harmlosigkeitsschwelle gibt es aber nicht.

Dosis:effekt – Kinder mit vielen und massiven Erfahrungen von Häuslicher Gewalt sind im Mittel schwerer beeinträchtigt als Kinder mit selteneren und weniger schwerwiegenden Erfahrungen von familiärer Gewalt.

Will : kommen

Häusliche Gewalt ist vielgestaltig und diese Vielgestaltigkeit wirkt bei den Folgen für Kinder: Nahezu alle Kinder erleben Partnerschaftsgewalt als belastend und ängstigend. Etwa 30 bis 40 % betroffener Kinder reagieren mit klinisch relevanten psychischen Problemen oder Auffälligkeiten. Ungefähr 20 bis 25 % der Kinder entwickeln eine posttraumatische Belastungsstörung. Bei Kindern, die in Frauenhäusern untersucht wurden, wurden teilweise höhere Raten gefunden. In hochstrittigen Konfliktsituationen geraten die eigenen Kinder meist aus dem Blickfeld und werden (fast) immer Zeuge der Gewalt. Und im Mit:Erleben von Häuslicher Gewalt sind zumindest „gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen“ zu sehen.

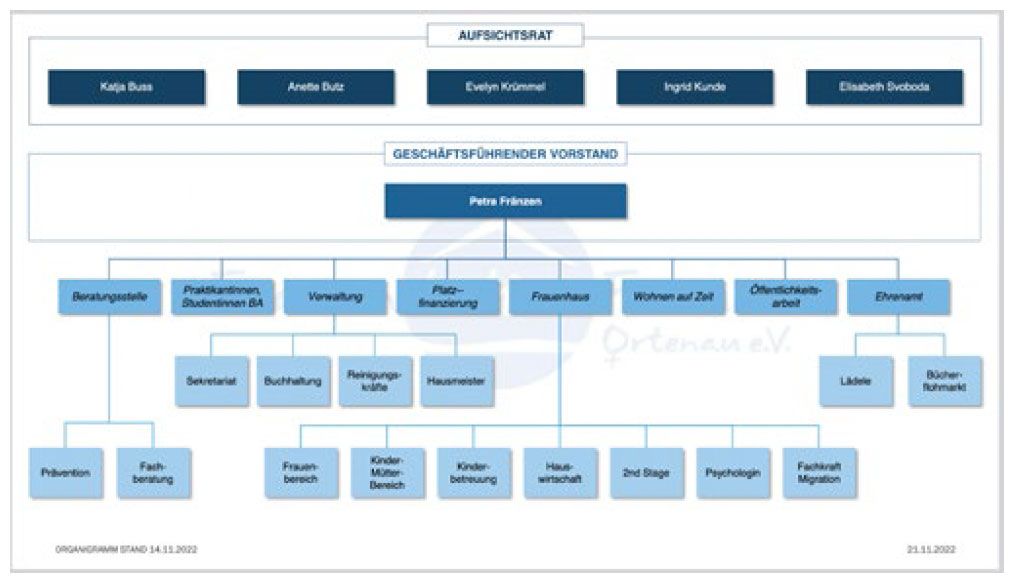

Das Frauenhaus ist immer auch ein Kinderschutzhaus

Im Frauenhaus des Vereins gibt es einen speziellen Fachbereich Kinder-Mütter. Für jede Frau, für jedes Kind steht eine Fachperson zur Verfügung. Sie bestärkt insbesondere die Kinder, sich mit ihrer Situation produktiv auseinanderzusetzen, sie zeigt ihnen gewaltfreie Konfliktlösungsstrategien und alternative Rollenvorbilder und bietet korrigierende Beziehungserfahrungen zwischen Erwachsenen und Kindern an.

So können die Kinder Entlastung und Schutz erfahren, was ihnen hilft, sich ein neues Leben aufzubauen und Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Darüber hinaus wurden in 2023 Elemente entwickelt und etabliert, die ineinandergreifen und Kinder:schutz als interdisziplinäre Aufgabe annehmen.

Die Kernaufgaben der Vereins Beratung, Schutz und Hilfe für von Gewalt betroffenen Frauen und deren Kindern haben wir den Bedarfen weiter angepasst.

Ich wünsche Ihnen eine anregende und nachdenkliche Lese:Zeit.

Bleiben Sie uns zugewandt!

Will : zeigen

Zweihundertvierzigtausendfünfhundertsiebenundvierzig – so viele Menschen wurden im Jahr 2023 in Deutschland Opfer von Häuslicher Gewalt, 75 % der Opfer waren weiblich, rund zweiundsechzigtausenddreihundert waren Kinder. Die Zahlen allein sehen nicht gut aus, die Fälle Häuslicher Gewalt sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 15 Prozent gestiegen, für 2024 zeichnet sich ein ähnlicher Anstieg ab.

Besorgniserregend werden sie genannt, die Zahlen bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik, und so ermüdend das ewige Spiel aus Aufschrei und Danach-passiert-nichts ist, das Bild ist verheerend.

Und das Schlimmste an diesen Zahlen: Sie zeigen nur das Hellfeld, also Fälle, die entweder angezeigt wurden oder durch polizeiliche Ermittlungen bekannt geworden sind.

Das, was wir offiziell wissen. Doch noch immer erstatten viele Betroffene aus Scham gar keine Anzeige oder aus Angst, was sie danach erwartet.

Wer nun meint, der aktuelle Anstieg der Fallzahlen wäre möglicherweise nur die Folge einer erhöhten Anzeigebereitschaft, und das sei ja erst mal eine gute Nachricht, dem sei gesagt: Und wenn schon! Das Dunkelfeld bei geschlechtsspezifischer Gewalt ist und bleibt absurd groß. Fachleute gehen davon aus, dass wir lediglich von 20 Prozent der Fälle wissen. Hunderttausende liegen also im Dunkeln und die Täter sind mitten unter uns.

Eine im April veröffentlichte Dunkelfeldstudie ergab, dass die Bereitschaft, Anzeige zu erstatten, sogar bei gerade einmal vier bis 13 Prozent liegt. Es ist gut, dass das Bundesfamilienministerium diese Zahlen nun auch bundesweit in einer Dunkelfeldbefragung erheben will, um zielgenauer Maßnahmen ergreifen zu können.

Will : zeigen

Einiges, was im Hellfeld zu tun ist, liegt aber schon jetzt auf der Hand und leitet uns in der Arbeit.

Unsere Mobilen Teams bieten im gesamten Ortenaukreis niederschwellige Beratungsangebote, haben Arbeitskreise gegründet und sichern hierüber den Auf- und Ausbau von Netzwerken. Insgesamt wurden in 2023 fast 450 Frauen mit ihren Kindern beraten, die Kontaktdauer lag in den meisten Fällen zwischen 3 und 6 Monaten, in fast 150 Fällen begleiteten und unterstützten wir bei der Einleitung von Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz wie Platzverweise, Annäherungsverbote oder Wohnungszuweisungen.

Mehr als 70 Frauen und mehr als

130 Kindern konnte in 2023 ein Schutzplatz

bei uns angeboten werden.

72 Frauen und Kinder mussten wegen

Vollbelegung abgelehnt werden.

Zwischen 3 und 9 Monate blieben die

Frauen mit ihren Kindern im Schutzhaus, bei den

meisten war es der erste Aufenthalt.

70 % der Frauen verließen das Frauenhaus

in ihre eigene Wohnung oder zogen zu

Freunden/Familie.

Rund 14 % gingen zurück zum Misshandler,

als sie gingen, wussten sie, dass sie

jederzeit zurückkommen dürfen.

Will : schützen

Er hat sie tyrannisiert und ist verurteilt. Trotzdem müssen sie und die Kinder im Wechselmodell mit ihm leben. Denn vor Familiengerichten zählt Gewalt gegen Frauen kaum.

Vor dem Termin am Familiengericht dachte Ann, die Sache sei klar. Sie habe sich schließlich seit Jahren überwiegend allein um ihre zwei Kinder gekümmert. Sie kannte die Namen der Freunde, den der Kinderärztin, die aktuellen Schuhgrößen. Ihr Ex-Mann sei hingegen oft und lange auf Dienstreise gewesen. Dieser Mann, der sie jahrelang fertiggemacht und erniedrigt habe, wie Ann sagt, und auch körperlich gewalttätig gewesen sei. Gegen den deshalb ein Gerichtsbeschluss vorlag, dass er sie nicht kontaktieren durfte – es sei denn, es ging um die Kinder. Natürlich würde ein Familienrichter befinden, dass die beiden bei ihr wohnen.

Doch seit diesem Tag vor fünf Jahren leben die Kinder von Ann im Wechselmodell: eine Woche bei der Mutter, eine Woche beim Vater. Sie muss das mit einem Mann organisieren, der mittlerweile strafrechtlich verurteilt ist, für einen Teil dessen, was sie ihm vorwirft. Doch als vor dem Familiengericht das Umgangsrecht verhandelt worden sei, sei diese Gewalt gegen sie gar nicht berücksichtigt worden, sagt sie.

Familiengerichte handeln nach dem Grundsatz, dass Kinder nach einer Trennung mit beiden Eltern Umgang haben sollen. So war es auch in Anns Fall, obwohl zu befürchten war, dass ihr Ex-Mann weiter gewalttätig sein würde – gegen sie und womöglich auch gegenüber den Kindern.

Die Entscheidung für das Wechselmodell rechtlich anzufechten, habe sie sich nie getraut, sagt Ann. Zu groß sei ihre Angst gewesen, dass sie in einem weiteren Verfahren ihre Kinder ganz an den Vater verlieren könnte.

Will : schützen

Im Gesetz heißt es: „Zum Wohle des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen.“ Was aber, wenn es gute Gründe gibt, den Umgang eines Elternteils einzuschränken? Wenn es zum Beispiel vor oder während der Trennung der Eltern zu Häuslicher Gewalt gekommen ist? Im geltenden Recht sind dafür bisher keine Ausnahmen vorgesehen.

Bei Umgangsregelungen wird häufig Gewalt gegen Frauen strikt von der gegenüber deren Kindern getrennt. Dabei sind sich Fachleute einig: Angriffe auf eine enge Bezugsperson mitzuerleben, bedeutet eine schwere Belastung für die Kinder.

Vor Gericht führe das Miterleben von Gewalt aber nur selten dazu, dass der Umgang mit dem gewalttätigen Elternteil eingeschränkt wird – so die Erfahrungen. Dabei wäre es erforderlich, den Kindern klare Zeichen zu geben, dass das Verhalten des Vaters nicht in Ordnung gewesen sei.

Die Gerichte unterstellen den Müttern dann, bindungsintolerant zu sein. Das Konzept ist wissenschaftlich umstritten, trotzdem spielt es vor Gericht oft eine entscheidende Rolle. Denn die sogenannte Bindungsintoleranz wird als mögliche Kindeswohlgefährdung gewertet.

Frauen verschweigen daher mitunter, was ihnen angetan wurde, nur, dass ihr Umgang mit den Kindern nicht eingeschränkt wird.

Damit die Frauen und ihre Kinder in vor-, außerund gerichtlichen Prozessen ausreichend Unterstützung in ihren Rechten bekommen, gibt es im Verein eine eigene Insofern erfahrene Fachkraft und eine Psychosoziale Prozessbegleiterin. Die Insofern Erfahrene Fachkraft unterstützt bei der Einschätzung des Gefährdungsrisikos und der Entscheidungsfindung beim weiteren Vorgehen. Die Psychosoziale Prozessbegleitung umfasst eine intensive nicht-rechtliche Unterstützung, qualifizierte Betreuung und Informationsvermittlung vor, während und nach dem Strafverfahren. Beide Fachkräfte wurden vom Verein ausgebildet und leisten wertvolle Begleitung rund um den Rechtsanspruch und rechtlichem Gehör.

Bindungs:toleranz – verpflichtet Familienrichter und Sachverständige zu überprüfen, welcher Elternteil am ehesten die Einsicht besitzt, dass es für das Kindeswohl wesentlich ist, den Kontakt zum getrennt lebenden Elternteil zuzulassen. *

*Joseph Salzgeber: Familienrechtliche Gutachten. Beck-Verlag

Will : Klare.Kante

Berichte über Häusliche Gewalt lassen uns hilflos zurück, hinzukommt, sie passiert an einem Ort, mit dem wir Schutz assoziieren wie mit keinem anderen. Deshalb ist der Impuls verständlich, die Ursache schnell ausmachen und beseitigen zu wollen.

Ein Erklärungsmodell ist: Viele Männer erleben den Wandel von Männlichkeitsbildern und Geschlechterverhältnissen als massiven Kontrollverlust, als Verlust von Privilegien und Gewissheiten. Gerade in den eigenen vier Wänden versuchen sie, diese Entwicklung zurückzudrehen. Sie können nicht oder haben es nicht gelernt, mit ihrer Wut und Verunsicherung umzugehen, ohne gewalttätig gegenüber anderen zu werden. Aber stimmt es, oder finden sich andere Ansätze wie z. B. das Verhalten der eigenen Eltern, genetische Prädispositionen, das Bildungsniveau oder das übrige soziale Umfeld, in dem jemand aufwächst. Alle Faktoren lassen sich kaum herausrechnen, wenn man sich eine Stichprobe prügelnder Männer sucht und rückwirkend nachschaut, was denn in deren Kindheit schiefgelaufen sein könnte.

Zunächst müssen wir uns wohl zu einem guten Teil unsere Hilflosigkeit eingestehen. Man kann nicht in die Köpfe der (in den meisten Fällen) Männer schauen.

Wir können keine Checkliste mit Merkmalen abhaken, um die potenziellen Täter sicher zu erkennen. Es gibt auch nicht ein für alle geltendes eindeutiges Motiv. Wie es letztendlich zu einem solchen Entschluss kommt, bleibt oft unverständlich.

Unbestritten ist, dass vor allem in Kindheit und Jugend gemachte Gewalterfahrungen auch das Beziehungsverhalten im Erwachsenenalter nachhaltig prägen. Eine vom Bundesministerium durchgeführte Studie zu Gewaltbetroffenheit von Frauen hat nachgewiesen, dass Gewalt in der Herkunftsfamilie einer der stärksten Risikofaktoren für Frauen ist, als Erwachsene in gewalttätigen Partnerschaften zu leben. Deshalb ist der möglichst früh einsetzende Schutz von Mädchen und Jungen vor Gewalt sowie die frühe Stärkung und Aufklärung von Kindern für den Abbau von Gewalt gegen Frauen und für eine nachhaltige Prävention von großer Bedeutung.

Zur Prävention von Gewalt muss man allerdings den Blick weiten. Man darf nicht nur die potenziellen Täter betrachten, sondern alle Kinder und Jugendlichen, die es nicht gelernt haben, Nein zu sagen, die nicht wissen, dass ihre Grenzen verletzt werden und wenn sie es wissen, nicht wissen, wie sie für sich einstehen können und dürfen.

Will : Klare.Kante

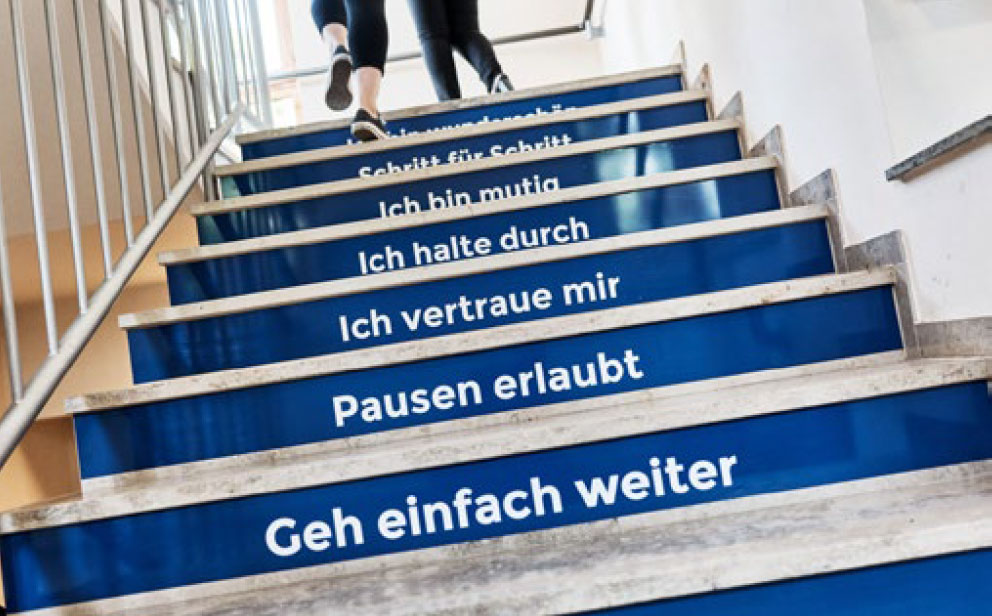

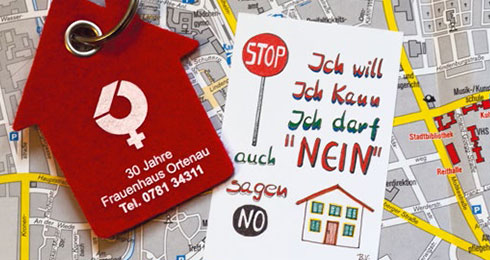

Seit Anfang 2023 zeigt der Verein mit seinem Präventionsprogramm Klare.Kante. Vom Kindergarten über Grund- und weiterführende Schulen bis hin zu Einrichtungen der Berufsbildung und Jugendhilfe werden über die Fachkräfte des Fachbereichs kostenlose Präventionsveranstaltungen angeboten. Zielgruppenspezifisch wird in den rund 1,5 Stunden aufgezeigt und gemeinsam mit der Gruppe erarbeitet, wo und wie man die eigenen Grenzen erkennen und für sie einstehen kann.

Zum einen werden so auf Grund der Bildungspflicht am ehesten Kinder und Jugendliche aus möglichst allen sozialen Milieus erreicht.

Zum anderen hat sich herausgestellt, dass die PeerGroup für Kinder und Jugendliche beim Thema Häusliche Gewalt und Hilfe holen eine wichtige Rolle spielt. Zudem können hier auch Lehrer/-innen, Eltern, mögliche Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Unterstützer/-innen und Hilfesuchende erreicht werden. Die Teilnehmenden erfahren außerdem, wo und wie sie und ihre Freunde und Freundinnen in belastenden Situationen Hilfe finden können.

Alle Angebote sind kostenlos und vollständig über Eigenmittel finanziert. Die Nachfrage wächst stetig und lässt hoffen, dass sich zukünftig nicht nur Hell- und Dunkelfeld annähern und wir das ganze Ausmaß kennen, sondern dass das Gesamtfeld kleiner wird.

Will : Klare.Kante

Signal for Help-Handzeichen

Eine stille Geste, mit der Opfer Häuslicher Gewalt auf ihre Lage aufmerksam machen können. Ins Leben gerufen hat sie die Canadian Women Foundation (Kanadische Stiftung für Frauen). Die betroffene Person möchte mit diesem Handzeichen deutlich machen: Kontaktiere mich auf einem sicheren Weg! Die Foundation rät nur dazu, die 110 zu wählen, wenn sich jemand in unmittelbarer Gefahr befindet.

Will : helfen

Die staatlichen Fördermittel reichen nicht aus, damit der Verein Frauen helfen Frauen Ortenau e. V. jeden Tag unbesorgt antreten kann, betroffenen Frauen und ihren Kindern Schutz, Beratung und Begleitung zu geben. All die Menschen, die uns durch ihre Spenden und Mitgliedsbeiträge unterstützen, sind für uns und unsere Arbeit unerlässlich.

WIR FREUEN UNS ÜBER JEDE SPENDE!

Die Spenden sind steuerlich absetzbar.

UNSER SPENDENKONTO:

Frauen helfen Frauen Ortenau e. V.

Volksbank Offenburg eG

IBAN DE39 6649 0000 0006 6493 00

BIC GENODE61OG1

Will : danken

All den Menschen, die uns in unserer täglichen Arbeit mit von Gewalt betroffenen Frauen und ihren Kindern unterstützen, ist es Zeit, DANKE zu sagen.

DANKE

dass Sie hinschauen und zuhören.

DANKE

dass Sie uns durch Ihre Spenden

und Zuschüsse unterstützen.

DANKE

dass wir uns immer auf Sie verlassen können.

DANKE

für Spielhäuser – ein Ort der Ruhe und des Rückzugs

Die Kinder, die zu uns kommen, sind oft ängstlich, verschüchtert, schreckhaft. Was sie dringend brauchen, sind Rückzugsorte, in denen sie sich sicher fühlen, in die sie sich zurückziehen können, in denen sie sich wohl fühlen. Durch die Förderung der Glückspirale konnten wir die „Käseburg“ anschaffen. Ein Spielhaus mit Löchern zum Herausschauen und einer Empore. Hier können die Kinder hochklettern und in Ruhe Spielen und Lesen, die kleinen rundförmigen Gucklöcher erlauben ihnen trotzdem aus sicherer Entfernung den anderen zuzuschauen oder in Kontakt zu treten.

Kinder, die auf Grund ihrer motorischen Entwicklung oder Alters noch nicht in der Lage sind, auf die Empore zu klettern, oder diese doch größere Abgeschiedenheit und Höhe nicht aushalten, dürfen das Spielhaus Lokki besuchen. Nur die großzügige Förderung durch die Glücksspirale haben diese Anschaffungen möglich gemacht. Lieben Dank dafür!

Jahresbericht 2022

Willkommen

40 Jahre sind vergangen, seit der Verein Frauen

helfen Frauen Ortenau e.V. gegründet wurde.

40 bewegte und bewegende Jahre:

War es damals nicht so, dass Waschmaschinen noch 20 Jahre lang funktionierten? Eine Kugel Eis kostete 30 Pfennige, die Telefonnummern unserer Freunde konnten wir alle auswendig, anstatt der Mailbox ertönte ein Besetztzeichen, die Eltern wurden höchstens unruhig, wenn man zum Abendessen nicht heimkam, im Urlaub las Mutti auf dem Beifahrersitz die Landkarte, um den Weg nach Italien zu finden und die meisten Schülerinnen und Schüler beherrschten die Rechtschreibung.

Die achtziger Jahre waren aber auch die Zeit des Waldsterbens, der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, des Nato-Doppelbeschlusses und eines von vielen Menschen tagtäglich erwarteten Dritten Weltkrieges. Hatte Opa Hoppenstedt recht und „Früher war mehr Lametta“, oder ist es nicht auch eine Frage der Perspektive, ob man eine Entwicklung positiv oder negativ bewertet?

40 Prozent aller Ehen werden heutzutage geschieden. Das scheint erst einmal keine gute Nachricht zu sein. Aber diese Zahl steht auch für zunehmende Selbstbestimmung. Das gilt besonders für Frauen, die in Deutschland noch zu Beginn der 70er-Jahre ihren Ehemann um Erlaubnis fragen mussten, wenn sie wieder arbeiten wollten. Und wer möchte dahin schon zurückkehren? Die Frauen sicherlich nicht!

40 Jahre Verein Frauen helfen Frauen Ortenau e.V. –

bewegte und bewegende Jahre:

Artikel 3 des Grundgesetzes besagt seit 1949, dass „Männer und Frauen gleichberechtigt“ sind, trotzdem kamen viele Frauenrechte erst wesentlich später. So ist es den Frauen erst seit 1958 erlaubt, ein eigenes Konto zu eröffnen und damit über ihr eigenes Geld zu entscheiden. Bis 1977 waren die Aufgaben im Haushalt gesetzlich der Frau zugeordnet und der Ehemann musste zustimmen, dass sie den Führerschein machen durfte.

Sei es Anerkennung und gleiche Perspektiven im Beruf, sei es eine faire Bezahlung, sei es der Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen – der Einsatz für die Gleichberechtigung war immer und ist bis heute bewegt und bewegend. Viele Pionierinnen haben mit Einsatz, Fleiß und Durchhaltevermögen erst die Basis für die Chance auf Gleichberechtigung gelegt.

Unsere Gründungsfrauen haben mit Einsatz, Fleiß und Durchhaltevermögen erst die Basis für die Chance, den Verein zu dem werden zu lassen, was er heute ist, gelegt.

Entdecken Sie auf den nächsten Seiten der Jubiläumsausgabe viele Momente, die den Verein auf seinem Weg geprägt haben.

Es war mir eine Freude, die Geschichte des Vereins kennenzulernen.

Es ist mir eine Freude, diese Geschichte ein kleines Stück weiter schreiben zu dürfen.

Will : ändern

Montag. Heute. Und dann spätestens wieder am Wochenende. Jeden dritten oder vierten Tag tötet ein Mann in Deutschland seine Partnerin. Das ist ein Ergebnis einer neuerlichen kriminalstatistischen Auswertung zu Partnerschaftsgewalt, die das Bundeskriminalamt durchgeführt hat.

Die schiere Wucht dieser Zahlen sagt: Das ist keine Privatsache. Und doch behandelt die Gesellschaft Gewalt gegen Frauen oft so, als wäre sie eine. Als

wäre sie etwas, was hinter verschlossene Türen gehört, nur weil sie meist hinter verschlossenen Türen stattfindet. Das fängt schon bei den Formulierungen an, die bei der Berichterstattung über Fälle von häuslicher Gewalt bemüht werden. Wenn ein Mann seine Frau tötet oder verletzt, ist oft von einem Familiendrama die Rede. Als sei hier ein Streit um das ungespülte Geschirr eskaliert. Dabei geht es um Menschenrechtsverletzung, um Gewalt, manchmal Totschlag, manchmal Mord. Und so sollte man es auch nennen. Alles andere ist verharmlosend und wird der Dimension nicht annähernd gerecht.

Der Begriff Familiendrama vermittelt: Das geht nur die Familie an – aber ganz sicher nicht alle, nicht die Gesellschaft. Eine große Debatte über Gewalt gegen Frauen gibt es eigentlich immer nur dann, wenn Menschen mit Migrationshintergrund beteiligt sind. So wie in der Silvesternacht in Köln, oder vor nicht langer Zeit in Freiburg.

Dabei zeigen die Zahlen der Kriminalstatistik: Mehr als zwei Drittel der Tatverdächtigen in Fällen häuslicher Gewalt gehen von Deutschen aus. Gewalt gegen Frauen ist kein eingewandertes Problem. Gewalt gegen Frauen ist Alltag in Deutschland, wurde viel zu lange und wird immer noch im Halbschatten

des Privaten gehalten. Ganze Generationen von Frauen wurden nach der Maxime erzogen, dass man über so etwas nicht redet. Was im Schlafzimmer passiert, bleibt im Schlafzimmer. Erst 1997 wurde die Vergewaltigung in der Ehe strafbar.

Dabei ist längst Zeit, öffentliche Verantwortung zu übernehmen. Es braucht mehr Plätze, damit Frauenhäuser keine Frauen in Not aus Platzmangel mehr abweisen müssen. Und es braucht mehr Geld für Aufklärungsarbeit. Weil Gewalt gegen Frauen ein alltägliches Problem ist, weil Vergewaltiger, Schläger und Mörder keine Monster sind, die aus Kellern kriechen, im Dunkeln kommen und ins Dunkel verschwinden, sondern in der Wohnung nebenan leben, im Büro gegenübersitzen, den

gleichen Freundeskreis haben. Um Gewalt gegen Frauen entgegenzutreten, braucht es politische und gesellschaftliche Verantwortung. Eine Veränderung

beginnt mit der Anerkennung der Tatsache, dass es sich hier um ein Problem handelt, das alle angeht. Gewalt gegen Frauen ist eben keine Privatsache. Und noch viel weniger ist sie Frauensache.

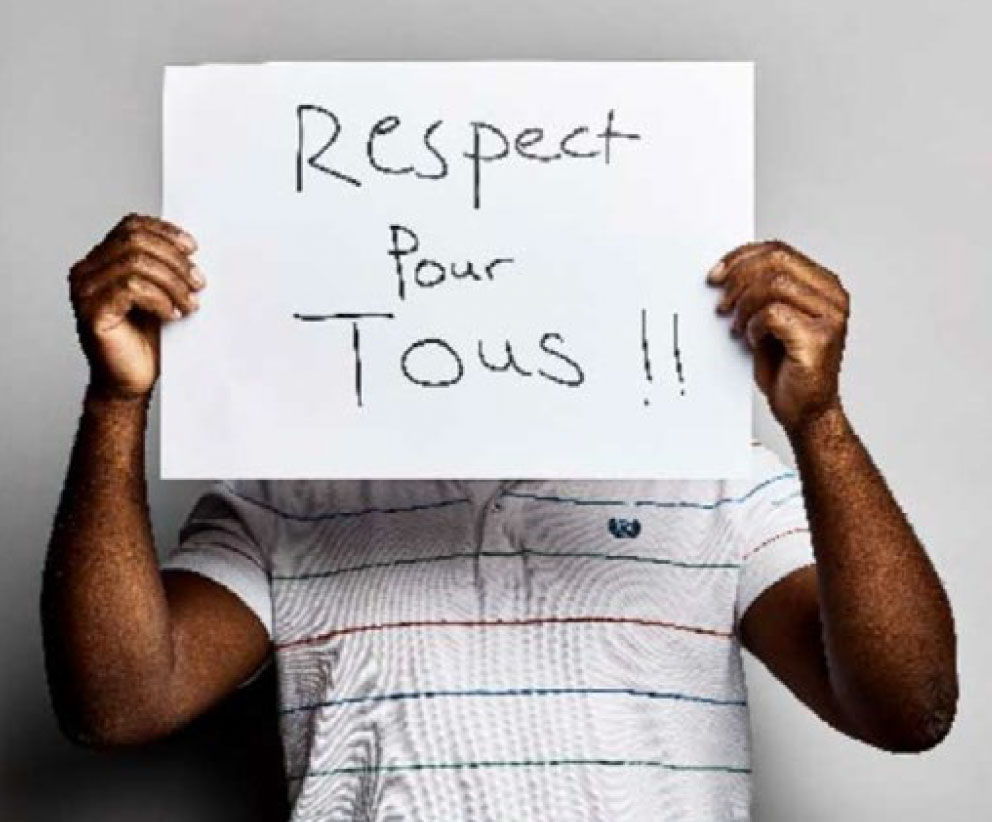

Damit sich wirklich etwas ändert, muss die männliche Hälfte der Menschheit Teil der Verantwortung für Gewalt gegen Frauen werden. Nicht weil alle Männer Täter sind, sondern weil alle Männer Verantwortung tragen (sollten) für das gerechte Zusammenleben der Geschlechter.

Gewalt gegen Frauen fängt bei Männern an!

Will : wissen

Das erste Frauenhaus Europas wurde nicht gezielt gegründet, sondern entwickelte sich Anfang der 1970er Jahre in London aus einem Frauenzentrum,

das ursprünglich Raum für Sozialkontakte bieten sollte. Die Gründerin Erin Pizzey wurde sehr schnell mit misshandelten Frauen konfrontiert, die sie

spontan aufnahm, um ihnen Schutz zu gewähren. Die Forschung ist sich einig: „Von diesem Haus ging eine Signalwirkung aus“.

Es bildeten sich hieraufhin weltweit Initiativen, die die Neueröffnungen von Frauenhäusern durchsetzten. In Deutschland entstanden Frauenhäuser durch das Engagement der Neuen Frauenbewegung. Ihr Anspruch ging nicht nur in Richtung von Fürsorge und Hilfestellung, sondern hatte einen zentralen politischen Hintergrund. Die weit verbreitete, aber totgeschwiegene Gewalt an Frauen durch Ehemänner und Partner wurde öffentlich thematisiert und skandalisiert. Dadurch erhielten einerseits die Betroffenen die Möglichkeit, ihre Situation zu reflektieren und das ihnen widerfahrene Unrecht zu erkennen. Andererseits führte die Sensibilisierung der Bevölkerung zu einem öffentlichen Problembewusstsein – der Weg für die Eröffnung des ersten Frauenhauses Deutschlands war geebnet.

Dieses wurde nach jahrelangem Kampf um Anerkennung, passende Räumlichkeiten und Finanzierung 1976 in Berlin eröffnet. Es wurde als Modellprojekt vollständig durch Senat und Bund finanziert, erhielt eine Zusicherung der

Unterstützung für drei Jahre und konnte konzeptionell und inhaltlich frei arbeiten. Die in der Folge entstandenen Frauenhäuser hatten einen deutlich politischen Hintergrund und wurden als unabhängige gemeinnützige Vereine (meist „Frauen helfen Frauen“) gegründet. Nachdem die autonomen Frauenhäuser ihre Finanzierungsforderungen durchgesetzt hatten, stellten u.a. auch kirchliche Träger und die Arbeiterwohlfahrt Anträge auf Finanzierung eigener Frauenschutzhäuser.

Am 01.08.1983 wird das Frauenhaus in Trägerschaft des Vereins Frauen helfen Frauen Ortenau e.V. eröffnet.

Will : wissen

Neben der angestellten Sozialpädagogin arbeiten viele Frauen aus dem Verein in ihrer Freizeit ehrenamtlich mit. Eine gesicherte Finanzierung gab es nicht, am Ende des Jahres teilen sich die Städte Offenburg und Lahr und der Ortenaukreis das entstandene Defizit von DM 3.000,- zu je einem Drittel.

Nach zwischenzeitlichem Umzug in ein kleines Einfamilienhaus findet das Frauenhaus 1986 seinen Platz in einem größeren Haus mit besserem räumlichen Zuschnitt und weitläufigerem Außengelände. 1991 arbeiten 3 Fachkräfte jeweils halbtags im Frauenhaus. Das Arbeitsamt genehmigt eine weitere halbe Stelle als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.

1993 reicht der bisherige Zuschuss für den Betrieb des Frauenhauses endgültig nicht mehr aus. Dank unzähliger Spenderinnen und Spender kann die Finanzierung für das laufende Jahr gesichert und die drohende Schließung abgewendet werden.

Für den Verein war über die finanziellen Spenden hinaus die breite Unterstützung, die die Arbeit des Frauenhauses in der Ortenau hat, eine wichtige und wertvolle Erfahrung. 2002 wird das Frauenhauslädele eröffnet und der erste große Bücherflohmarkt durchgeführt. Beides sind seit dem wichtige Säulen für die Finanzierung und das Gesicht des Vereins. 2018 stimmt der Kreis der Aufstockung der Frauenhausplätze auf 20 (plus Notplatz) zu. Die Finanzierung wird von der institutionellen Förderung zu einer tagessatzfinanzierten Platzförderung umgestellt. 2020 erfolgt der Umzug ins neue Frauenhaus, 35 Mitarbeitende arbeiten in den verschiedenen Fachbereichen, nur selten ist ein Schutzplatz im Frauenhaus frei.

Rück : blick

Die Frauenbewegungen waren und sind vielfältig, je nach Epoche, Gesellschaft und kulturellen Milieus, wie zum Beispiel bürgerliche und proletarische Bewegungen oder antikoloniale Frauenbewegungen in Afrika und Lateinamerika. In der Forschung zu der Frauenbewegung in Deutschland werden nahezu übereinstimmend drei Wellen unterschieden, in denen sich Frauen aktiv für ihre Rechte einsetzten.

Die erste Welle der Frauenbewegung nahm im 18. Jahrhundert ihren Anfang und war stark von dem Ziel der Französischen Revolution, der Gleichheit aller Menschen, und den Ideen der Aufklärung geprägt.

Als großer Erfolg dieser Phase wurde das aktive und passive Wahlrecht für alle Bürgerinnen ab 21 Jahren in der Weimarer Verfassung verankert. Gleichzeitig mit dem Wahlrecht wurde der Abbau der Geschlechtsvormundschaft beschlossen. Darüber hinaus erlaubten die ersten beiden deutschen Universitäten den Zugang für Studentinnen und den Frauen wurde es möglich, Mitglied in Vereinen oder Parteien zu werden.

Mit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten endeten die Frauenbewegungen der ersten Welle. Es gab einschneidende Rückschritte auf dem Weg zur Emanzipation. So wurde Frauen beispielsweise die Ausübung gehobener Berufe verboten und das passive Wahlrecht wieder entzogen.

Nach dem 2. Weltkrieg lebte in den 1960er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland die Frauenbewegung wieder auf. Sie war stark beeinflusst durch die damalige Student*innenbewegung. Es gründeten sich verschiedene autonome Frauengruppen und Netzwerke, die versuchten, öffentlichkeitswirksam auf Benachteiligungen von Frauen aufmerksam zu machen.

Trotz völlig unterschiedlicher politischer Richtungen waren sich die Bewegungen einig in ihren Hauptforderungen: Recht auf Selbstbestimmung, aktives Mitspracherecht in der Politik, uneingeschränkter Zugang zu qualifizierten Tätigkeiten und die Abschaffung des Paragrafen 218.

Der «Tomatenwurf» gilt als Startsignal für die zweite Welle der Frauenbewegung im Westen. Seit den 1980er Jahren wurde die Frauenbewegung vielfältiger. Um ihre jeweiligen Interessen und Anliegen besser vertreten zu können, organisierten sich die verschiedenen Gruppen, wie zum Beispiel Mütter, Migrantinnen, Lesben und Wissenschaftlerinnen in jeweils eigenen Vereinen, politischen Verbänden und Institutionen, Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragten nahmen ihre Arbeit auf.

Die Gründung des Vereins Frauen helfen Frauen Ortenau e.V. im Frühjahr 1982 fällt genau in diese Epoche: über 20 Frauen sind bei der Vereinsgründung dabei, Ziel ist es, ein autonomes Frauenhaus zu gründen.

Mai 1983: Ein Benefizkonzert spielt die Gründungssumme ein für das Frauenhauses Ortenau.

August 1983: Das Frauenhaus wird in einer angemieteten 5-Zimmer-Wohnung eröffnet. Es gibt kaum Informationen zur Häuslichen Gewalt, geschweige denn wissenschaftliche Grundlagen für die Arbeit.

Rück : blick

1984: Die ehrenamtlich tätigen Vereinsfrauen nehmen die Telefonbereitschaft an Wochenenden und Feiertagen wahr.

1985: Ein großes Treffen der Vertreterinnen der Autonomen Frauenhäuser findet in Offenburg statt zum Thema: Finanzielle Sicherung der Arbeit der Frauenhäuser.

1993: Das Frauenhaus steht vor dem Aus; Löhne können nicht mehr bezahlt werden. Mit Aktionen wie 100 x 100 D-Mark, der Unterstützung durch Soroptimist International mit einem Flohmarkt und vielen Spenden kann die Schließung abgewendet werden. Die Vereinsfrauen entwickeln daraufhin eigene Flohmärkte und eröffnen später das „Frauenhauslädele“ zur Mitfinanzierung.

1994: Für die Arbeit mit den Kindern wird eine Erzieherin eingestellt, es gibt ein hauptamtlich beschäftigtes Frauenhausteam, das Vereinsbüro wird eingerichtet, die Ambulante Fachberatung nimmt ihre Arbeit auf.

1997: Der Verein setzt sich nachhaltig ein für „Platzverweis“: wer schlägt, der geht.

1999: Die Öffentlichkeitsarbeit wird forciert, mit „Kunst fürs Frauenhaus“ und anderen Kampagnen des Vereins werden Fördermitglieder gewonnen. Der erste bundesweite Aktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt an Frauen tritt in Kraft.

2000/2003: Es finden ortenaukreisweit Kunst- und Verkaufsaktionen für das Frauenhaus und die Frauenhausarbeit statt.

2002: Das Platzverweisverfahren wird in Baden Württemberg eingeführt.

2004: Der Verein organisiert den ersten Fachtag zum Thema „Häusliche Gewalt als gesellschaftliche Herausforderung“; es folgen Konzert und ein Fernsehbeitrag über die schwierige Finanzlage des Vereins.

2005: Der Verein ist Teil des Modellprojekts „Gegen Gewalt an Kindern – Kinder als Zeugen und Opfer häuslicher Gewalt“. Es finden in den Jahren 2005 bis 2008 regelmäßig Kurse statt, zudem werden in aufsuchender Beratung Mütter oder Frauen (nach dem Frauenhaus) begleitet.

2006: Für Fachkräfte wird die Fortbildungsreihe „Grundlagen der Trauma-Arbeit“ von den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses durchgeführt.

2007: Eine große Privatspende schafft weitere finanzielle Sicherheit für die Arbeit des Vereins.

2008: Das Frauenhaus Ortenau feiert 25-jähriges Bestehen, der ehrenamtlich tätige Vorstand entscheidet sich für die Anstellung einer Geschäftsführung.

2009-2012: Gemeinsam mit dem Ortenaukreis wird das Projekt Häusliche Gewalt, Platzverweis und Stalking durchgeführt. Die Fachberatungsstelle wird besetzt, die Öffentlichkeitsarbeit weiter intensiviert.

2012-2015: Der 2. Fachtag „Häusliche Gewalt“ findet statt, die Fachberatungsstelle wird erweitert, das Vereinsbüro zieht in neue Räumlichkeiten.

2016-2017: Die Ambulante Fachberatung wird weiter ausgebaut, die Übergangswohnung wird ans Frauenhaus angegliedert, das InfoCafe wird eingerichtet. Es erfolgen Verhandlungen zum Tagessatz, die Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern wird über Kooperationsvereinbarungen verstetigt.

2018-2019: Zwei Fachtage zu „Kinder und Häusliche Gewalt“ werden erfolgreich durchgeführt, die Leser helfen-Aktion bedeutet einen hohen Geldsegen für die Ausstattung des neuen Frauenhauses. Die Fachberatungsstelle installiert Arbeitskreise zum Thema Häusliche Gewalt in Kehl, Lahr, Achern und im Kinzigtal.

2020-2021: Der Verein entscheidet sich für eine zukunftsfähige Vereinsstruktur mit geschäftsführenden Vorstand und Aufsichtsrat.

2021-2022: Finanzmittel des Landes sichern die Mitfinanzierung der Fachberatungsstelle. Über eine längerfristig zugesagte Großspende ist eine Aufstockung der Personalressourcen in der Fachberatungsstelle möglich. Das Angebot in der Fachberatungsstelle kann somit um den Bereich Kinder/Mütter und Prävention ausgeweitet werden, außerdem erfolgt die Dezentralisierung des Beratungsangebots über „Mobile Teams“ in die Fläche.

Die Aufnahme in das vom Land geförderte Projekt 2nd Stage wird beantragt und genehmigt.

Trotz Pandemie kann das Verkaufsangebot im Frauenhauslädele aufrechterhalten werden, die Bücherflohmärkte werden im Freien und unter Einhaltung der Hygienevorschriften durchgeführt.

2022: Mehr als 400 Frauen und ihre Kinder werden in der Fachberatungsstelle beraten und begleitet. Mit 34% der Opferberatung ist damit die Beratungsleistung der Fachberatungsstelle im Vergleich zu den anderen Beratungsstellen im Ortenaukreis am höchsten. Über 200 Frauen und ihren Kindern kann ein Schutzplatz gegeben werden. 50 Hilfesuchende müssen im Jahreslauf wegen Vollbelegung abgelehnt werden.

Aus : blick

Geschlechtsspezifische Gewalt ist eine der häufigsten Menschenrechtsverletzungen – weltweit und auch in Deutschland. So ist die Zahl der Betroffenen im kriminalistischen Hellfeld von 138.893 Betroffenen

im Jahr 2017 auf rund 160.000 Betroffene im Jahr 2022 angestiegen.

Partnerschaftliche Gewalt richtet sich besonders gegen Frauen: 80,3 Prozent der Betroffenen von Partnerschaftsgewalt im Jahr 2022 waren weiblich. Die Daten aus dem Hellfeld bilden dabei nur einen kleinen Ausschnitt der Dimension ab: ein Großteil der Gewalttaten wird nicht zur Anzeige gebracht. In kaum einem anderen Bereich ist das Dunkelfeld so groß wie in diesem Bereich.

Der bisher umfassendste Menschenrechtsvertrag gegen geschlechtsspezifische Gewalt ist das „Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“, die sogenannte Istanbul-Konvention. Sie zielt darauf ab, Frauen und Mädchen vor jeglicher Form von Gewalt zu schützen und häusliche Gewalt zu bekämpfen. In Deutschland trat sie am 1. Februar 2018 in Kraft und verpflichtet Deutschland seither unter anderem dazu, die Beratung und den Schutz der Betroffenen zu stärken und die Bevölkerung für alle Formen von Gewalt zu sensibilisieren.

Eine unabhängige Expertinnengruppe des Europarats überwacht die Umsetzung der Konvention durch die Staaten. In ihrem ersten Evaluationsbericht zu Deutschland von Oktober 2022 hat sie auf der einen Seite deutliche Defizite in der Umsetzung der Istanbul-Konvention benannt. Sie attestiert Deutschland aber auch positive Umsetzungsschritte insbesondere im Bereich des Opferschutzes.

Aus : blick

Um auch in 40 Jahren, im Jahr 2062, in einer Jubiläumsausgabe zurückblicken zu können und die heutigen Themen der Gleichberechtigung – eine faire Bezahlung, gleiche Chancen im Beruf, eine Welt ohne geschlechterspezifische Gewalt – als gegebene „Normalität“ anzusehen, braucht es Kraft, Ausdauer und Mut.

Unsere Vorreiterinnen und Gründungsfrauen haben gezeigt, dass all das möglich ist.

Will : helfen

Die staatlichen Fördermittel reichen nicht aus, damit der Verein Frauen helfen Frauen Ortenau e. V. jeden Tag unbesorgt antreten kann, betroffenen Frauen und ihren Kindern Schutz, Beratung und Begleitung zu geben. All die Menschen, die uns durch ihre Spenden und Mitgliedsbeiträge unterstützen, sind für uns und unsere Arbeit unerlässlich.

WIR FREUEN UNS ÜBER JEDE SPENDE!

Die Spenden sind steuerlich absetzbar.

UNSER SPENDENKONTO:

Frauen helfen Frauen Ortenau e. V.

Volksbank Offenburg eG

IBAN DE39 6649 0000 0006 6493 00

BIC GENODE61OG1

Will : danken

Es ist Zeit, DANKE zu sagen.

DANKE

dass Sie uns auf unserem Weg begleiten.

DANKE

dass Sie hinschauen und zuhören.

DANKE

dass Sie uns durch Ihre Spenden

und Zuschüsse unterstützen.

DANKE

dass wir uns immer auf Sie verlassen können.

Jahresbericht 2021

Wenn es um konkrete Risikoeinschätzungen geht, tun wir uns oft sehr schwer. Wir fürchten uns vor Haiangriffen, obwohl die Wahrscheinlichkeit, beim Schwimmen von einem Hai attackiert zu werden, bei 1 zu 30 Millionen liegt. Und wenn man den Urlaub am Bodensee verbringt, sogar noch geringer.

Zunächst einmal müssen wir uns von dem Irrglauben

befreien, es gäbe ein Nullrisiko. Nullrisiko und damit hundertprozentige Sicherheit war schon immer eine Illusion. Der Ankylosaurus lebte vor rund 66 Millionen Jahren mit einem perfekten Ganzkörperpanzer ohne natürliche Feinde. Er hatte die besten Voraussetzungen zu überleben, ein eigentliches

Die Frage, die wir uns stellen sollten, lautet also nicht: Wie können wir die Illusion – ein Nullrisiko – erreichen?

Sondern:

Welche Risiken (er)kennen wir, wie können wir Risikofaktoren gegeneinander abwägen und auf diesem Wissen informierte kompetente Entscheidungen treffen?

Nullrisiko zu sterben – ausgestorben ist er trotzdem.

…warum erzähle ich Ihnen das?

Man kann sie hören, als dumpfe Schreie aus der Nachbarwohnung, man kann sie sehen, wenn sie Kratzer und Hämatome an den Körpern der Opfer hinterlässt. Meist aber bleibt häusliche Gewalt im Verborgenen, wird von Außenstehenden nicht ohne Weiteres bemerkt. Gerade weil Opfer in der häuslichen Umgebung der Gewalt schutzlos ausgeliefert sind und oftmals auf Grund der engen Beziehung zum Täter von einer Anzeige absehen, sind die Einschätzung und Bewertung des Risikos häuslicher Gewalt eine der wichtigsten Aufgaben in unserer Arbeit, um die Opfer vor weiteren extremen Gewalt- oder tödlichen Straftaten bewahren und Hilfsangebote installieren zu können.

Aber ein Risiko wahrzunehmen und zu bewerten, greift zu kurz, wenn es dabei bleibt.

Damit es nicht dabei bleibt, setzen wir uns jeden Tag mit unserer Arbeit dafür ein, das Bewusstsein (weiter) zu entwickeln, dass bestimmte Verhaltensweise häusliche Gewalt darstellen und häusliche Gewalt eine Menschenrechtsverletzung ist.

Das Ziel ist unser Weg

Die Familie, so hatte Straus, ein bekannter amerikanischer Soziologieprofessor, schon in den 90er-Jahren geschrieben, ist die gewalttätigste Institution, die man erleben kann, ein geschlossenes System, eine Mischung aus abgekapselter privater Atmosphäre, hoher gegenseitiger Verpflichtung und Anfälligkeit für extreme emotionale Stresszustände. An dieser Aussage hat sich bis heute nichts geändert, auch nicht an dem Wissen, dass weltweit durchschnittlich jede dritte Frau Opfer von häuslicher Gewalt wird und viele Frauen wiederholt betroffen sind.

Und auch an diesem Wissen hat sich nichts geändert: Häusliche Gewalt kennt keine sozialen Grenzen.

Die Gewalttäter sind zwischen 20 und 50, manchmal auch älter, mit Migrationshintergrund, manchmal ohne, mit einem niedrigen bis mittleren Bildungsgrad, manchmal mit Abitur oder Hochschulabschluss, aus allen Berufsgruppen: Handwerker, Kommissar, Schulleiter, manchmal auch arbeitssuchend, (un)bekannter Ersttäter, manchmal auch (un)bekannter Mehrfachtäter, angezeigt, manchmal auch nicht.

Erinnern Sie sich? Eine der wichtigsten Aufgaben in unserer Arbeit, um die Opfer vor weiteren extremen Gewalt- oder tödlichen Straftaten bewahren und Hilfsangebote installieren zu können, ist die Einschätzung und Bewertung des Risikos häuslicher Gewalt, also: die Frage zu stellen, welche Risiken (er)kennen wir, wie können wir Risikofaktoren gegeneinander abwägen.

Hierzu hat das Innenministerium im Laufe des Jahres 2021 einzelne Polizeipräsidien mit der Erprobung eines neuen Konzepts beauftragt und nach Schaffung aller organisatorischen Voraussetzungen dessen landesweite Umsetzung ausgerollt. Kernpunkte des Konzepts sind eine Risikoanalyse und ein Gefahrenmanagement bei der Fallbearbeitung.

Konkret wird sich im multidisziplinären Austausch zwischen den Netzwerkpartnern zunächst ein Überblick über alle Aspekte der Situation geschaffen. Dazu gehören sowohl Informationen über den Täter, als auch über das Opfer sowie die Geschichte der Gewalt. Diese eher informelle Bewertungspraxis wird um das Prognoseinstrument ODARA (Ontario Domestic Assault Risk Assessment) erweitert.

Der ODARA berechnet aufgrund von Items, wie sich das Risiko eines Mannes, der bereits einmal seine Lebensgefährtin angriff, im Verhältnis zu ähnlichen Tätern darstellt. Es berechnet außerdem die Wahrscheinlichkeit, dass er in Zukunft wieder Übergriffe gegen seine Lebensgefährtin setzen wird. Die ODARA-Items beinhalten unter anderem frühere häusliche und nicht häusliche Gewalt, Drohungen, das Vorhandensein von Kindern in der Beziehung, Substanzmissbrauch…

Ergänzend zu dem polizeilichen Assessment nutzen wir in unserer Arbeit das Diagnoseinstrument DyRiAS und stellen die Ergebnisse zur Verfügung.

Hinter DyRiAS steht die Erkenntnis, dass eine schwere zielgerichtete Gewalttat immer den Endpunkt eines Entwicklungsweges darstellt. Dieser Weg ist begleitet von charakteristischen Merkmalen im Verhalten und in der Kommunikation des späteren Täters. DyRiAS erfasst deshalb solche verhaltensorientierten Warnsignale und bewertet auf dieser Basis, ob ein Weg zu einer möglichen schweren Gewalttat eingeschlagen ist und wenn ja, wie viele Schritte bereits gegangen worden sind. Eine hierüber frühe Wahrnehmung möglicher Risikoentwicklungen soll dazu führen, dass ein Eskalationsprozess verhindert werden kann.

In der Zusammenschau der Einzelaspekte können wir interdisziplinär Fälle mit hohem Risiko identifizieren, das Vorgehen koordinieren, Verantwortlichkeiten direkt klären, einzelfallbezogen geeignete Maßnahmen abstimmen und letztendlich das Risiko für weitere Gewalt versuchen zu reduzieren.

Das Ziel ist unser Weg

Die aktuelle Statistik des Ortenaukreises zeigt, dass wir in unserer Fachberatungsstelle Häusliche Gewalt und Stalking mehr als 30 % der Beratungsfälle im Kreis abdecken, konkret waren es in 2021 mehr als 450 Ratsuchende nach häuslicher Gewalt. Während der Hochzeiten der Pandemie mussten wir oft unter hohem Zeitdruck arbeiten und die Frauen sahen nur in der Unterbringung in einem Schutzhaus eine Lösung. Allmählich sind wir wieder länger im Beratungsprozess und die Frauen können auch Optionen außerhalb des Frauenhauses (z. B. durch Anwendung des Gewaltschutzgesetzes) für sich denken.

Über unsere mobilen Teams leisten wir seit 2021 ambulante Beratungsarbeit dezentral im gesamten Ortenaukreis. Zur Standorterweiterung außerhalb von Offenburg haben wir Kooperationen mit Lahr, Kehl, Kinzigtal, Renchtal und Achern geschlossen und bieten nach Absprache niederschwellige Vor-Ort-Beratungen an.

Das Frauenhaus Ortenau war im vergangenen Jahr 2021 voll belegt und hat 300 Frauen und ihren Kindern einen Schutzplatz bieten können. 79 Hilfesuchende mussten wir seit Jahresbeginn wegen Vollbelegung ablehnen. In diesen Fällen bemühen wir uns um einen Platz in einem anderen Frauenhaus. Oder wir geben die Telefonnummern von Frauenhäusern mit, in denen es noch freie Plätze geben soll. Wie viele Frauen bei der dann eigenen Suche den Mut und die Kraft verlieren und beim Täter bleiben, wissen wir nicht. Selten melden sie sich ein zweites Mal – hoffentlich ein gutes Zeichen, vielleicht das Gegenteil.

Die staatlichen Fördermittel reichen nicht aus, damit der Verein Frauen helfen Frauen Ortenau e. V. jeden Tag unbesorgt antreten kann, betroffenen Frauen und ihren Kindern Schutz, Beratung und Begleitung zu geben. All die Menschen, die uns durch ihre Spenden und Mitgliedsbeiträge unterstützen, sind für uns und unsere Arbeit unerlässlich.

Wir freuen uns über jede Spende!

Die Spenden sind steuerlich absetzbar.

Unser Spendenkonto:

Frauen helfen Frauen Ortenau e. V.

Volksbank Offenburg eG

IBAN DE39 6649 0000 0006 6493 00

BIC GENODE61OG1

All den Menschen, die uns in unserer täglichen Arbeit mit von Gewalt betroffenen Frauen und ihren Kindern unterstützen, ist es Zeit, DANKE zu sagen.

DANKE

dass Sie hinschauen und zuhören.

DANKE

dass Sie uns durch Ihre Spenden und Zuschüsse unterstützen.

DANKE

dass wir uns immer auf Sie verlassen können.

Jahresbericht 2020

Die kurze Ruhephase nach Fastnacht 2020, als Corona kam und blieb, das war zu ahnen, bedeutete erstmal nichts. Polizei, Schutzeinrichtungen und Krankenhäuser wissen aus Erfahrung, dass die Gewalt in Ausnahmesituationen steigt.

Trotzdem zeichnet sich ein ambivalentes Bild:

In einigen Bereichen gingen die Straftaten zurück, es gab allgemein weniger Gewaltkriminalität in Deutschland und weniger schwere Körperverletzungen als noch vor einigen Jahren. Im Bereich häuslicher Gewalt stellt die Polizei zwar zeitliche und räumliche Schwankungen der Anzahl der Meldungen wegen häuslicher Gewalt fest, ein landesweiter Anstieg der gemeldeten Straftaten war nicht zu verzeichnen.

Ist trotz Corona alles noch mal gut gegangen?

Diese Frage drängt sich bei dem vorliegenden offiziellen Zahlenmaterial der Polizeistatistiken auf. Und sie klingt nahezu absurd mit Blick auf die Realität der Fachberatungsstellen und Schutzeinrichtungen und der Warnung der Vereinten Nationen, dass sich häusliche Gewalt zu einer Schatten-Pandemie, einer Pandemie in der Pandemie entwickelt.

Immer mehr Studien belegen einen Anstieg der häuslichen Gewalt in der Zeit der staatlich auferlegten sozialen Isolation, der strengen Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen von mehr als 3 %.

Und wie passen die statistischen und die realen Daten zusammen? Es gibt nur eine Erklärung – viele Übergriffe geschehen unter dem Radar, werden in keiner Polizeidatenbank auftauchen und die Corona-Krise fordert mehr Opfer, als die Statistiken je darstellen können. Oder anders ausgedrückt: Was wir im Hellfeld sehen ist deutlich geringer als das, was wir im Dunkelfeld erahnen. Zu vermuten ist, dass sich das Gewaltpotenzial aus dem öffentlichen Raum nach Hause verschiebt – die Gewalt ist ja nicht einfach weg.

In der Krise wird noch etwas schmerzlich sichtbar, was – wie die hohen Dunkelziffern – lange bekannt ist: In Deutschland gibt es viel zu wenig Schutzplätze und das auf Kante genähte Hilfssystem gerät an seine Grenze bzw. steht schon am Limit.

Ausgehend von einem Bedarf an einem Schutzplatz pro 7.500 gemeldeten Personen ergibt sich für Deutschland in 2020 ein Mangel von fast 3.900 Plätzen. Der Europarat geht in seinen Empfehlungen noch einen Schritt weiter und spricht im Wissen um die durchschnittliche Kinderzahl in Familien von sog. „Familienplätzen“. Gemäß diesen Empfehlungen müssten für jeden Platz in einem Frauen- und Kinderschutzhaus zusätzlich 1,5 Plätze für Kinder vorgehalten werden. Ein Abgleich mit der Vor-Ort-Erhebung zeigt einen aktuellen belegbaren Fehlbedarf von monatlich 20 Plätzen im Ortenaukreis.

Dass die Zahl der Schutzplätze nicht annähernd ausreicht und hier dringend Abhilfe geschaffen werden muss, wissen viele, nicht nur die, die in

diesem Hilfesystem arbeiten und seine Schwächen kennen. Nicht viele wissen um die z. T. grotesken Situationen, die bei der Aufnahme einer Frau mit ihren Kindern entstehen können. Zum Verständnis sei erwähnt, dass die Finanzierung in den meisten Frauenhäusern über Tagessatz läuft. Das bedeutet, jeder Platz, der belegt ist, kann grundsätzlich finanziert werden, was aber nicht heißt, dass er dies zwangsläufig auch wird.

Hat die Frau z. B. nicht alle Papiere dabei und kann sie auch nicht besorgen (weil der Ehemann nicht wissen darf, wo sie ist), sind nicht alle ausländerrechtlichen Fragen geklärt oder besteht eine Wohnsitzauflage (die trotz des Schutzauftrags nicht aufgehoben wird), versagt der Leistungsträger die Zahlung an die Trägerin des Frauenhauses. Aus dieser Angst heraus nehmen viele Frauenhäuser gar keine Frauen mehr auf, die die inoffiziellen Aufnahmekriterien nicht erfüllen (können).

Wir als Verein Frauen helfen Frauen Ortenau e.V. stellen uns gegen diese Absurdität und bieten den Frauen und ihren Kindern einen Schutzplatz – mit

oder ohne Papiere, mit oder ohne geklärtem Status. Der Hilferuf nach häuslicher Gewalt muss in unserem Verständnis immer lauter sein als der Ruf nach Finanzierung. Die Frauen, die zu uns kommen, haben viel Mut aufgebracht, sich aus der Gewaltsituation zu lösen. Die Probleme zu entwirren bedeutet nicht nur, die Frauen zu unterstützen, die Erlebnisse zu verarbeiten, sondern selbstverständlich auch, Anträge ausfüllen, Dokumente besorgen, Finanzen klären. Das alles aber erst dann, wenn die Frau und ihre Kinder in Sicherheit sind.

In der Fachberatungsstelle Häusliche Gewalt und Stalking in Offenburg wurde ein neuerlicher Anstieg von rund 20 % (auf aktuell 477) in der ambulanten Beratungsarbeit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet. Das Frauenhaus Ortenau war im vergangenen Jahr 2020 voll belegt und hat 255 Frauen und ihren Kindern einen Schutzplatz bieten können.

110 Frauen und ihre Kinder mussten wir seit Jahresbeginn wegen Vollbelegung ablehnen. In diesen Fällen bemühen wir uns um einen Platz in einem anderen Frauenhaus. Oder wir geben als Notlösung die Telefonnummern von Frauenhäusern mit, in denen es noch freie Plätze geben soll. Wie viele Frauen, auf der eigenen Suche nach Schutz, den Mut und die Kraft verlieren und beim Täter bleiben, wissen wir nicht. Selten melden sie sich ein zweites Mal – hoffentlich ein gutes Zeichen, vielleicht das Gegenteil.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich beim Opferschutz einiges zum Positiven entwickelt. 2002 kam das Gewaltschutzgesetz, der Nein-heißt-Nein-Grundsatz wurde im Sexualstrafrecht verankert. Trotz dieser Entwicklung verzichten viele der betroffenen Frauen, die bei uns in der Beratungsstelle oder im Schutzhaus begleitet werden, darauf eine Anzeige bei der Polizei zu machen. Die Folgen eines Ermittlungsverfahrens sind für die Betroffenen oft schwer zu ertragen, die Erfolgsaussichten schlecht, die Schmerzensgeldsummen gering.

Ein Fall zeigt die Brisanz: nach Anzeige und begonnenem Ermittlungsverfahren bestreitet der Beschuldigte die Tat, zudem gebe es keine unbeteiligten Zeugen. Das Gericht beurteilt den Fall so, dass – auch vor dem Hintergrund der erfolgten strittigen Trennung – berücksichtigt werden müsse, dass jede Partei versucht, das Tatgeschehen möglichst positiv im eigenen Interesse darzustellen. Das Ermittlungsverfahren wurde ohne gesehenen Anlass zur Klageerhebung eingestellt.

Aus Erzählungen der Frauen von Gerichtsverhandlungen wissen wir, dass es immer wieder zu einer Täter-Opfer-Umkehr kommt. Die Frau muss sich dann rechtfertigen, warum sie ihren schlagenden Partner nicht viel früher verlassen hat oder warum sie noch einmal zu ihm zurückgekehrt ist. Auch hält sich hartnäckig das Klischee der lügenden oder übertreibenden Frau, die sich nur rächen oder dem Vater das Umgangsrecht nehmen will.

Aber welche Frau zieht freiwillig in ein Frauenhaus, nur um sich an ihrem Ex zu rächen? Für eine Studie werteten Forscherinnen und Forscher Fälle von angezeigten Gewaltübergriffen auf Frauen im häuslichen Kontext aus. In 8 der 136 Fälle hatte es Falschbeschuldigungen gegeben. Ähnlich angelegte Untersuchungen kommen zu vergleichbaren Ergebnissen, die Häufigkeit erlogener Anschuldigungen schwankt dabei zwischen 2 und 10 %.

In der Arbeit mit von Gewalt betroffener Frauen leitet uns der Grundsatz der Parteilichkeit und des Respekts vor der eigenen Entscheidung der Frauen, Strafanzeige bleibt dabei eine Option, keine Bedingung.

Die staatlichen Fördermittel reichen nicht aus, damit der Verein Frauen helfen Frauen Ortenau e. V. jeden Tag unbesorgt antreten kann, betroffenen Frauen und ihren Kindern Schutz, Beratung und Begleitung zu geben. All die Menschen, die uns durch ihre Spenden und Mitgliedsbeiträge unterstützen, sind für uns und unsere Arbeit unerlässlich.

Wir freuen uns über jede Spende!

Die Spenden sind steuerlich absetzbar.

Unser Spendenkonto:

Frauen helfen Frauen Ortenau e. V.

Volksbank Offenburg eG

IBAN DE39 6649 0000 0006 6493 00

BIC GENODE61OG1

All den Menschen, die uns in unserer täglichen Arbeit mit von Gewalt betroffenen Frauen und ihren Kindern unterstützen, ist es Zeit, DANKE zu sagen.

DANKE

dass Sie hinschauen und zuhören.

DANKE

dass Sie uns durch Ihre Spenden und Zuschüsse unterstützen.

DANKE

dass wir uns immer auf Sie verlassen können.

Jahresbericht 2019

Die polizeiliche Kriminalstatistik Baden Württemberg verzeichnete im Jahr 2019 12.125 Fälle von häuslicher Gewalt, fast 10.000 verübt an Frauen, 27 von Ihnen wurden getötet … die Dunkelziffer liegt deutlich höher.

Die polizeiliche Kriminalstatistik Baden Württemberg verzeichnete im Jahr 2019 12.125 Fälle von häuslicher Gewalt, fast 10.000 verübt an Frauen, 27 von Ihnen wurden getötet … die Dunkelziffer liegt deutlich höher.

Doch bereits diese 10.000 betroffenen Frauen aus dem letzten Jahr sind schwer vorstellbar.

Zum Vergleich: das sind

- alle Frauen aus Oberkirch oder …

- jede 2. Frau aus Lahr bzw. Kehl oder …

- jede 3. Frau aus Offenburg

Und eins darf man nie vergessen – hinter jeder Zahl steht ein Schicksal:

- Eine junge Frau, die in einer glücklichen Ehe gelebt hat, bis sie berufsbedingt als Familie wegziehen mussten, der Mann sich der rechtsradikalen Szene angeschlossen hat und gewalttätig wurde

- Eine Frau, die mit ihren schwerst traumatisierten Kindern vor ihrem gewalttätigen Mann geflüchtet ist, all ihren Mut zusammengenommen hat, um sich hier – ohne soziales Netz, ohne Kindergartenplätze, ohne … – ein neues Leben ohne Gewalt aufzubauen

- Oder eine schwangere Frau, die kurz vor der Geburt zu uns gekommen ist, um sich und ihrem Baby eine Zukunft zu geben, die nicht bestimmt ist von Angst und Schmerz

Nicht nur die Häufigkeit, mit der häusliche Gewalt vorkommt, wird oft unterschätzt, sondern auch über den betroffenen Personenkreis herrschen falsche Vorstellungen: das Bild des trinkenden, sozial schwach gestellten, prügelnden Ehemannes entspricht nicht der Realität. Gewalt kommt in den besten Familien vor und macht weder vor Bildung noch vor Wohlstand Halt, das heißt, im Akademikerhaushalt wird genauso häufig Gewalt gegenüber Frauen ausgeübt wie anderswo. Gleichzeitig besteht in den bildungsnäheren Schichten eine große Scham über die Gewaltsituation zu sprechen und sich Hilfe zu holen.

Aus Angst …

- vor noch massiveren Bedrohungen und Gewalt, wenn sie sich gegen den/die Täter(in) stellen, indem sie die Gewalt öffentlich machen,

- dass ihnen nicht geglaubt wird,

- vor der Reaktion des Umfeldes, dass sie verachtet werden,

- ohne finanzielle Mittel dazustehen und nicht zu wissen, wie sie den Lebensunterhalt bestreiten können,

- dass ihnen niemand zur Seite steht,

- alleine zu sein,

- … dauern die Gewaltbeziehungen oftmals sehr lange an.

Und auch das sagt die Statistik:

In über der Hälfte der Polizeieinsätze befanden sich Kinder am Tatort, von denen die meisten jünger als 12 Jahre waren. Dass unter der belastenden Situation auch ihre Kinder leiden, vergrößert den Druck der Frauen zusätzlich. Wenn Kinder Zeugen von Gewalt (gegen die eigene Mutter) sind bzw. sein müssen, versuchen sie häufig, die Mutter zu schützen. Wenn/weil sie nicht helfen können, plagen sie Hilflosigkeit, Angst, Entsetzen und Schuldgefühle.

Wirft man einen Blick auf die konkrete Beratung, haben wir zunächst die rechtliche Situation: Die Einordnung von Körperverletzungen, Nötigungen etc. gelingt meist noch problemlos, dann kommen all die Fragen, die der häuslichen Gewalt folgen: Was wird aus der gemeinsamen Wohnung, sind Kinder vorhanden, wie ist der künftige Umgang zu regeln etc.?

Auf der anderen Seite stehen die persönlichen, die körperlichen und psychischen Folgen. Oft trauen sich Opfer von häuslicher Gewalt erst nach einer längeren Zeit, ihre Situation aktiv zu verändern.

In nur einem Jahr ist der Beratungsbedarf in unserer Fachberatungsstelle um mehr als 20 % auf über 400 Beratungen in 2019 gestiegen, innerhalb von 5 Jahren ist dies eine Steigerung um fast 100 %.

Viele Frauen fühlen sich verantwortlich für das Funktionieren der Beziehung, erleben es als ihr Versagen, wenn die Beziehung scheitert, sie wollen dem Partner noch eine Chance geben, sie haben Mitleid mit ihm, machen sich Sorgen, wer sich dann um ihn kümmert, sie wollen den Kindern nicht den Vater nehmen, sind ratlos, wie sie nach einer Trennung allein zurecht kommen, sie machen sich Sorgen um die finanzielle Zukunft. Häufig gelingt die Trennung oder die Beendigung der Gewalt erst nach mehreren Versuchen. Viele Betroffene brauchen einige Anläufe, den richtigen Zeitpunkt und die passende Unterstützung, um diesen Weg zu gehen.

Für die Befreiung aus der Gewaltbeziehung spricht die Aussicht auf ein gewaltfreies, selbstbestimmtes Leben. Wiedergefundenes Selbstvertrauen und neu gewonnene Sicherheit können Müttern (und ihren Kindern) Wege eröffnen.

In diesem z. T. sehr komplexen Prozess stehen unsere Beraterinnen in der Fachberatungsstelle den Frauen zur Seite, suchen mit ihnen gemeinsam Wege und respektieren bei allen Angeboten, ob und welche Hilfe die Frauen möchten und was sie im Moment benötigen – unsere Schlüsselwörter dabei sind Schutz, Sicherheit und Unterstützung.

Wo immer möglich und nötig beraten wir in unseren Räumlichkeiten, haben aber auch die technischen Möglichkeiten geschaffen für die Beratung per Telefon, Video-Telefonie oder Online-Beratung.

Seit Vereinsgründung vor mehr als 35 Jahren ist es dem Verein gelungen, eine gut funktionierende Vernetzung mit allen relevanten Akteuren im regionalen und überregionalen Umfeld aufzubauen. In 2019 haben wir uns (über)regional in fast 15 Arbeitskreisen als aktive Partnerinnen und thematisch eingebracht. In dieser engen Zusammenarbeit konnten wir erreichen, dass die Perspektive vom Bedürfnis der Opfer nach Schutz und Unterstützung zum Recht der Opfer auf Schutz und Unterstützung wechselt.

Seit unserer Gründung konnten wir rund 1.800 Frauen und ca. gleich vielen Kindern in unserem Frauenhaus Schutz und Begleitung. Aber!! Allein in 2019 konnten wir 100 Frauen und Kinder wegen Vollbelegung nicht aufnehmen.

Dank großartiger Unterstützung durch den Ortenaukreis haben wir die Weichen gestellt, zukünftig 20 Frauen und ihren Kindern einen Schutzplatz zu bieten.

_________________________

Frauen helfen Frauen e.V.

Ortenberger Str. 2,

77654 Offenburg

Tel: 0781 – 34311

info@fhf-ortenau.de

Voba OG: IBAN: DE396649 0000 0006 6493 00

Wir haben passende Räumlichkeiten gesucht und gefunden, notwendige Renovierungen angestoßen und begleitet, Räume geplant und umgeplant, Sicherheitssysteme installiert, Kisten gepackt und beschriftet, Personal gesucht und eingestellt, den Tagessatz nachgerechnet und (neu) verhandelt, Möbel aufgebaut, Willkommenspräsente vorbereitet … alles getan, um den betroffenen Frauen und ihren Kindern ein kleines Stück Würde und Zukunft (zurück)zugeben. Kaum war unser neues Haus eröffnet, waren schon alle Plätze belegt.

Trotz der im Ortenaukreis bereitgestellten Plätze beziffert das Sozialministerium die Zahl der fehlenden Plätze in Baden Württemberg aktuell auf 633.